von Lea Thin, freie Autorin

Von der Euphorie um den Ökotourismus bis zur Forderung nach Dekolonisierung – die kritische Auseinandersetzung mit dem Reisen hat eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Wir haben die Fokusthemen unserer Newsletterausgaben seit 1999 analysiert. Der Blick auf mehr als ein Vierteljahrhundert TourismWatch zeigt: Aus einem Nischenthema wurde ein zentrales gesellschaftspolitisches Feld.

Die frühen Jahre: Hoffnung auf Ökotourismus

Als 1996 die erste Ausgabe des TourismWatch-Infodienstes erschien, war die Debatte um Tourismus noch von einem außergewöhnlichen Optimismus getragen. Viele verbanden mit dem damals aufkommenden Schlagwort „Ökotourismus“ die Hoffnung, dass Reisen nicht länger nur als Motor für Wirtschaftswachstum gesehen würde, sondern auch als Instrument, um Natur zu schützen und lokale Entwicklung zu fördern. Besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern galt der Ökotourismus als verheißungsvolle Chance, Armut zu lindern und gleichzeitig Umweltressourcen zu schonen. Einen Höhepunkt erreichte diese Euphorie im Jahr 2002, das von den Vereinten Nationen offiziell zum „Internationalen Jahr des Ökotourismus“ ausgerufen wurde. Doch während Politik und Branche den Begriff begeistert aufgriffen, blieb TourismWatch von Anfang an kritisch (Ausgabe 26, 2002). Schon im ersten digitalen Newsletter wurde davor gewarnt, dass Nachhaltigkeit leicht zu einer leeren Marketingfloskel verkommen könnte. Diese frühe Skepsis erwies sich als weitsichtig: Was damals als warnende Randbemerkung formuliert wurde, ist heute eines der meistdiskutierten Probleme der Branche. Greenwashing begleitet die Tourismusindustrie bis heute wie ein Schatten.

Parallel dazu gerieten auch Menschenrechte früh in den Fokus von TourismWatch. Schon 2003 berichtete TourismWatch in Ausgabe 31 über gravierende Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit touristischen Aktivitäten. Ein Jahr später widmete sich Ausgabe 35 explizit dem Thema Sextourismus – zu einer Zeit, in der die meisten Branchenakteure noch schwiegen oder kein Problembewusstsein hatten. Damit nahm der TourismWatch eine Vorreiterrolle ein: Der Infodienst sensibilisierte für Fragen, die erst Jahre später breite internationale Aufmerksamkeit fanden.

Neue Realitäten: Digitalisierung und Overtourism

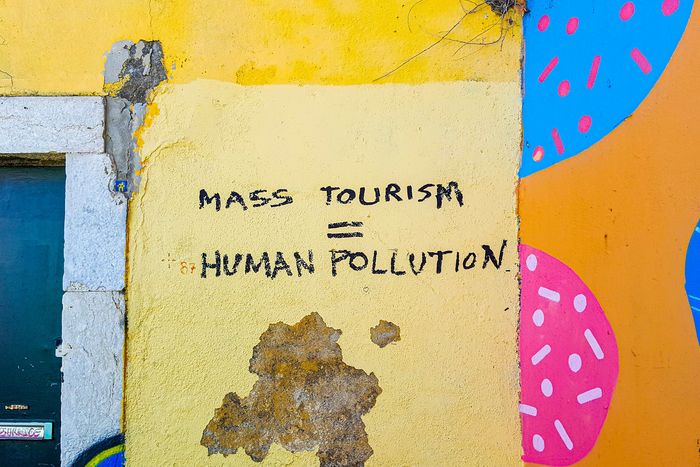

Ein völlig anderes Bild zeigte sich ab den 2010er-Jahren. Das Reisevolumen explodierte, Bilder von überfüllten Altstädten und Stränden gingen um die Welt, der Begriff „Overtourism“ war geboren (Ausgabe 90, 2018). Die OECD setzt dabei eine kritische Schwelle von 930.000 Tourist*innen pro Quadratkilometer und Jahr an. Ein Phänomen, das in den frühen 2000er Jahren schlicht nicht existierte. Die Wurzeln dieses Booms liegen vor allem in technologischen Umbrüchen: Billigfluglinien machten Fernreisen massentauglich, Buchungsplattformen wie Airbnb führten zu einer regelrechten Überflutung von Städten und Quartieren, während soziale Medien durch virale Bildwelten den Ansturm zusätzlich befeuerten.

Was TourismWatch in den frühen 2000er-Jahren gerade erahnte, entwickelte sich zu einem der prägendsten Trends der Branche – die disruptive Kraft der Digitalisierung. Buchungsplattformen wie booking.com haben den Markt grundlegend verschoben: Kleine Anbieter*innen verschwinden hinter den Algorithmen, hohe Provisionszahlungen schmälern ihre Gewinne. Gleichzeitig ermöglicht die Anonymität von Online-Buchungen problematische Entwicklungen wie Sextourismus oder Kindesmissbrauch, insbesondere in Ländern mit schwacher Regulierung. Doch die Digitalisierung hat auch positive Seiten: Lokale Anbieter*innen können ihre Sichtbarkeit mit wenigen Klicks über Plattformen wie TripAdvisor steigern, während automatisierte Prozesse wie Online-Check-ins Arbeitszeiten flexibler und familienfreundlicher gestalten.

Von Analyse zu Gesellschaftskritik: Klimagerechtigkeit und Dekolonisierung als neue Paradigmen

Anfang der 2000er-Jahre drehte sich die Umweltdebatte im Tourismus noch um Mülltrennung in Hotels, den Wasserverbrauch von Pools oder den Schutz exotischer Tierarten. Heute steht ein anderes Schlagwort im Zentrum: Klimagerechtigkeit. TourismWatch formulierte in Ausgabe 115 (2024) klar: „Emissionen senken, Verursacherprinzip umsetzen und Wertschöpfung vor Ort steigern.“ Mit der Diskussion um fairen Tourismus versus "Geiz ist geil"-Mentalität reflektierte der Infodienst bereits in Newsletter 37 (2004) die Spannung zwischen ethischen Ansprüchen und kommerziellen Realitäten. Doch erst die Debatte um „Flugscham“, die 2017 in Schweden begann und in Newsletterausgabe 98 (2019) ausführlich thematisiert wurde, machte den Widerspruch zwischen globaler Mobilität und Klimakrise für viele greifbar: Einerseits ist da die Sehnsucht nach Ferne, andererseits das schlechte Gewissen über die CO₂-Bilanz. Studien zeigen zwar, dass sich das Flugverhalten kaum verändert hat – doch die Symbolkraft der Debatte hat das Selbstverständnis einer ganzen Branche verschoben.

Noch tiefer greift der Paradigmenwechsel hin zur Dekolonisierung. Ging es anfangs darum, Tourismus „sanfter“ zu gestalten, wird heute das System selbst infrage gestellt. Die ugandische Wissenschaftlerin Maureen Ayikoru bringt es auf den Punkt: Indigene Gemeinschaften dürfen nicht länger Objekte touristischer Vermarktung sein, sondern müssen aktiv über die Gestaltung touristischer Aktivitäten in ihrer Heimat entscheiden. Damit rückt das lange verdrängte koloniale Erbe des Tourismus ins Bewusstsein und wird ähnlich kritisch diskutiert wie in Kultur, Bildung oder Wirtschaft.

Und auch der Infodienst TourismWatch selbst wandelte sich. Was einst als Fachnewsletter für Expert*innen begann, wurde zunehmend zu einem Medium für entwicklungspolitische Bildung. Mit journalistischer Sprache, Reportagen und klaren Analysen erreichten die Artikel ein breiteres Publikum – von Tourismushochschulen bis in die Politik. Damit half TourismWatch, Tourismuskritik in die gesellschaftliche Debatte zu tragen.

Blick nach vorn: Vom Reformismus zur Transformation

Manche Probleme haben bis heute nichts an Aktualität verloren: Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit und sexuelle Ausbeutung begleiten den Tourismus weiterhin. Besonders das Recht auf Wohnen wird weiter durch touristische Vermietungen bedroht, die in Städten von Barcelona bis Kapstadt Mieten in die Höhe treiben. Gleichzeitig sind neue Herausforderungen hinzugekommen: Belastungen durch Overtourism, digitale Disruption und zuletzt die Künstliche Intelligenz, die den Sektor ebenso verändern wie verzerren könnte. Geopolitische und ökologische Krisen wie Wasserknappheit verschärfen die Lage zusätzlich und schaffen neue Gräben zwischen heimischer Bevölkerung und Tourist:innen. In Newsletter 119 (2025) zeigt TourismWatch etwa, wie in Südafrika Haushalte bereits ihren Wasserverbrauch einschränken mussten, während Hotels und Golfplätze weitgehend verschont blieben.

Die 2015 verabschiedeten Sustainable Development Goals (SDGs) bieten heute immer noch den übergreifenden Referenzrahmen für nachhaltige Tourismusentwicklung. Tourismus wird explizit in den SDGs 8, 12 und 14 erwähnt, mit indirekten Bezügen zu allen 17 Zielen. Besonders SDG 8 („Menschenwürdige Arbeit“) macht deutlich, wie groß die Verantwortung ist: Jeder zehnte Job weltweit hängt heute am Tourismus. Kritik am Tourismus berührt daher zentrale Fragen unserer Zeit: Gerechtigkeit, Klima und Teilhabe. Diese Entwicklung spiegelt einen breiteren gesellschaftlichen Wandel wider – weg von der bloßen Optimierung bestehender Systeme hin zur grundlegenden Infragestellung ihrer Legitimität. Aus der Hoffnung, Tourismus durch sanfte Korrekturen nachhaltiger zu machen, ist die Einsicht gewachsen, dass tiefgreifende Veränderungen von Macht- und Wirtschaftsstrukturen notwendig sind. Einzelne Projekte ohne echte Partizipation gelten inzwischen als gescheitert; gefordert wird eine gerechte Umverteilung von Ressourcen und Verantwortung. TourismWatch hat diese Debatten mit dem Newsletterformat seit fast drei Jahrzehnten dokumentiert und mitgestaltet. Auch in Zukunft wird ein differenzierter und kritischer Blick eine Rolle spielen müssen, wenn Tourismus nicht nur nachhaltiger, sondern gerechter und zukunftsfähig werden soll.

Die Newsletter von TourismWatch werden seit 1999 digitalisiert und sind im Archiv unserer Website zu finden.