Von Lea Thin, freie Autorin

Aruba steht exemplarisch für viele karibische Inseln: Hinter dem Bild des One Happy Island mit weißen Sandstränden und türkisblauem Meer verbirgt sich eine lange Geschichte kolonialer Ausbeutung – vom Holzexport über Viehzucht und Ölindustrie bis hin zum heutigen Massentourismus. Die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tourismus nimmt tiefgreifende Umweltzerstörung in Kauf – und kostet dabei kulturelle Identität, traditionelles Wissen und biologische Vielfalt.

Zerstörte Landschaft, zerstörtes Gedächtnis

Der heutige Zustand der Landschaft Arubas ist das Resultat von Jahrhunderten kolonialer Ausbeutung. Die Zeichen des Biodiversitätsverlustes sind drastisch: Die einst von Kakteen, Sukkulenten und endemischen Arten wie der Aruba-Klapperschlange oder dem Kaninchenkauz geprägte Landschaft, weicht immer mehr einer betonierten Tourismusinfrastruktur. Offroad-Touren, Wassersport ohne Regulierung, der Ausbau von Hotels und Entsalzungsanlagen – all das zerstört sensible Lebensräume zu Land und zu Wasser. „Die rasante Entwicklung des Tourismussektors auf Aruba hat zu einem massiven Infrastrukturversagen geführt: Müll wurde bis Ende 2023 offen verbrannt, und auch das neue Deponiesystem mit sogenannten „Envirobales“ (Anm. d Red.: gepresste Ballen aus Hausmüll, die zur Energiegewinnung genutzt werden sollen) wirft ökologische Fragen auf, da belastbare Daten fehlen. Die einzige Kläranlage der Insel ist chronisch überlastet und leitet teils ungeklärtes Abwasser ins Meer, wo laut Studien bereits großflächig lebensfeindliche Bedingungen herrschen,“ erklärt Oriana Wouters, Klimagerechtigkeitsaktivistin und Leiterin des Projekts Feelin’Hot!. Die mechanische Reinigung der Strände sowie das Ausbleiben natürlicher Vegetation stören zusätzlich die Balance der Küstenökologie. „Unsere Strände werden künstlich aufgefüllt – mit feinem Sand, der sich schneller erhitzt. Das beeinflusst sogar das Geschlechterverhältnis der schlüpfenden Meeresschildkröten, die auf Temperatur reagieren“. Auch das kulturelle Wissen um die Natur wurde verdrängt, weiß Oriana Wouters. „Das trocken-heiße, kaktusreiche Ökosystem Arubas wird von vielen als wertlos wahrgenommen – ein Irrtum, der dazu führt, dass touristische Infrastruktur als "Aufwertung" verstanden wird“, sagt Wouters. “Dabei gehen nicht nur natürliche Ressourcen verloren, sondern auch überliefertes Wissen – etwa über Heilpflanzen oder den resilienten Umgang mit der Umwelt, wie er einst von den Einheimischen praktiziert wurde.“

Grünes Marketing, schwarze Zahlen

Während die Schäden zunehmen, wird Nachhaltigkeit auf Aruba mehr und mehr zur Marketingfloskel. Kampagnen wie „Ami ta Turismo“ (Ich bin Tourismus) kombinieren emotionalisierte Bilder mit leeren Versprechungen. Das Großprojekt „Secrets Baby Beach Resort“, ein 900-Zimmer-All-inclusive-Hotel, wirbt mit Baumpflanzaktionen, obwohl kein Begrünungsplan veröffentlicht und geschützte Arten in der Umweltverträglichkeitsprüfung ignoriert wurden. „Wenn du Aruba liebst, liebt es dich zurück – dieser Slogan suggeriert eine wechselseitige Beziehung, aber er verschleiert die ökologischen Realitäten“, kritisiert Wouters. „Es reicht nicht, dass Hotels auf Aruba mit Papierstrohhalmen werben, während sie gleichzeitig Mangroven für neue Luxusresorts roden“, so Oriana Wouters. „Was als Ökotourismus verkauft wird, ist häufig ein Deckmantel für Business-as-usual. Wir brauchen keine kosmetischen Maßnahmen – wir brauchen eine radikale Neuausrichtung der Prioritäten.“

Koloniale Raumplanung: Wer entscheidet über Aruba?

Ziel der Initiative Feelin’Hot! ist es, mithilfe von Satellitentechnologie Hitzeinseln auf den vier karibischen Inselstaaten Aruba, Curacao, St. Martin und Jamaika zu identifizieren. Die offen zugänglichen Klimadaten sollen Bürger*innen mehr Teilhabe an politischen Entscheidungen und eine klimaresiliente Stadtplanung ermöglichen. Für Wouters sind die Daten zu Umweltqualität und Entscheidungshoheit Ausdruck tief verankerter Ungleichheiten: „Die Hitzeinseln sind keine neutralen Phänomene – sie sind Manifestationen von Ungleichheit. Wenn wir über Klimaanpassung sprechen, dann sind das nicht nur technische, komplizierte Begriffe, sondern es geht um Klimagerechtigkeit. Die aktuelle Landnutzungspolitik auf Aruba folgt vielfach kolonialen Mustern. Natur wird entweder als Ressource ausgebeutet – oder in exklusiven Zonen konserviert. Beides geschieht häufig ohne Einbeziehung lokaler und indigener Gemeinschaften.“ Diese exklusiven Praktiken verstärken nicht nur soziale Ungleichheiten, sondern untergraben auch echte Nachhaltigkeit. „Naturschutz auf Aruba war - und ist zu großen Teilen immer noch - ein Top-Down-Prozess, angeleitet von Expert*innen mit westlichem Wissen, aber ohne Beziehung zum Ort oder zur lokalen Geschichte. Wir importieren Wissen, statt unser eigenes aufzubauen. Wir haben kein Vertrauen in die Fähigkeit der lokalen Bevölkerung, Naturschutz und Innovation selbst zu gestalten.“

Tatsächlich fordern indigene Bewegungen wie Land Back Aruba und No More Hotels seit Jahren eine Abkehr vom wachstumsgetriebenen Tourismusmodell. Sie kritisieren, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Insel primär auf die Bedürfnisse internationaler Investor*innen ausgerichtet ist – und zu wenig auf die der Bevölkerung und der Umwelt. Ihre Forderungen: Ein Stopp neuer Hotelprojekte, die Anerkennung indigener Landrechte und eine demokratische Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. Obwohl Oriana Wouters die indigenen Initiativen unterstützt, hat sie sich bewusst für eine Strategie des Empowerments entschieden. Ein Beispiel dafür ist das Projekt „Ban planta awa“ („Lass uns Wasser pflanzen“) der Initiative SyntropicA. Sie setzt sich für Bodenfruchtbarkeit, Artenvielfalt und Wasserspeicherung ein, damit Wald sich schneller regenerieren und wachsen kann. Die positiven Reaktionen auf SyntropicA zeigten ihr, dass Wandel vor allem dann möglich ist, wenn Menschen befähigt werden, bessere Entscheidungen für sich selbst zu treffen – ohne dabei Expert*innen für die Auswirkungen des Klimawandels oder soziale Ungleichheiten sein zu müssen.

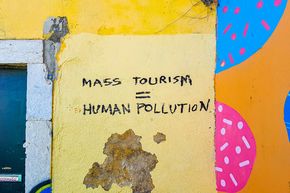

Globale Reiselust, lokale Konflikte

Internationale Reiseveranstalter*innen, Influencer*innen und Medien haben laut Wouters eine klare Verantwortung. Sie prägen das Bild, das von Orten wie Aruba gezeichnet wird. Sie sollten sich daher nicht nur oberflächlich für Nachhaltigkeit einsetzen, sondern aktiv in lokale, biodiversitätsfördernde Projekte investieren. Reise-Influencer*innen sollten auf importierte Konsumprodukte, All-inclusive-Angebote und stereotype Inselbilder verzichten – und stattdessen lokale Märkte, Menschen und Initiativen sichtbar machen. Wer ausschließlich das Idyll vermarktet, verschleiert Konflikte, Widerstand und alternative Zukunftsperspektiven. Was es braucht, ist ein Tourismus, der nicht nur Umweltsiegel vergibt, sondern sich ernsthaft der Frage stellt, wem er dient – und wem nicht. Aktivist*innen fordern daher eine neue Erzählweise des Reisens. Eine, die unbequeme Wahrheiten nicht scheut. „Dekolonialisierung beginnt bei der Reiselust. Wer nachhaltigen Tourismus will, muss auch bereit sein, sich mit den Schattenseiten des Reisens auseinanderzusetzen. Das heißt: Verantwortung übernehmen für die Bilder, die wir erzeugen, und für die Strukturen, die wir mit unserem Konsum unterstützen“, erklärt Wouters. „Ein Tourismus, der indigene Stimmen stärkt, anstatt sie zum exotischen Beiwerk zu machen. Und einer, der Biodiversität als gemeinsames Erbe behandelt – nicht als exklusive Ware“.